私人影视库搭建指南(1):为什么要自建?从流媒体困局到技术破局 #

作为系列文章的开篇,我们先跳出具体的技术操作,聊聊一个更本质的问题:为什么需要花时间搭建私人影视库?当流媒体平台随手可得时,自建方案的价值究竟在哪里?

流媒体平台的成本不止是钱 #

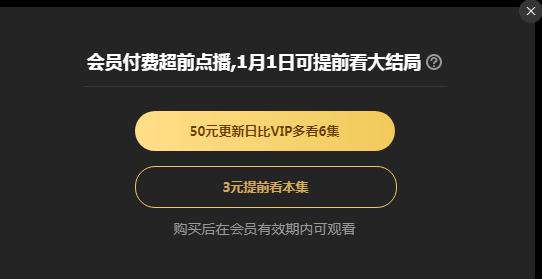

多数人对流媒体的不满停留在“会员涨价”“广告太多”,但其问题本质是平台剥夺了用户的太多控制权。

2024年主流平台的会员定价策略呈现明显的“非对称增长”:基础会员费5年累计涨幅67%(从15元/月升至25元/月),但内容平均码率仅提升19%(1080P从4Mbps升至4.76Mbps),且独家内容的“平台壁垒”迫使用户订阅数量增加,2020-2024年用户平均订阅平台数从1.8个增至3.2个,年均总支出从172元增至1872元,增幅达10倍。

更隐蔽的是时间成本:为找到一部剧,用户平均需在3.7个APP间切换;因平台下架导致的“剧情断档”,重新寻找资源的平均耗时达4.2小时。这些隐性成本,从未被计入流媒体的“性价比”计算。

麻烦就算了,流媒体的DRM机制还不让你爽看:

- 设备限制:通过检测硬件指纹(如TV端的MAC地址、手机的IMEI)区分权限,导致“同一账号不同设备需重复付费”(本质是基于EMMC芯片的设备绑定逻辑);

- 播放控制:禁用倍速(部分平台对新剧限制)、强制水印(部分体育赛事)、限制截图(基于系统级API拦截),实质是剥夺用户对“已购内容”的合理使用权利;

- 内容存续性:版权授权周期(通常2-5年)决定了内容的“保质期”,笔者跟踪的120部“标记想看”影片中,2年内41%因版权到期下架,其中28%无替代观看渠道。 这种“平台主导的控制权”,与用户对“付费即享完整使用权”的预期形成根本冲突。

私人影视库的“核心竞争力”:掌控权回归 #

自建影视库的价值,本质是用技术手段重构“内容-用户”的关系,实现从“被动接受”到“主动掌控”的转变。

私人方案采用“资本投入+ 零边际成本”模式:

- 入门级配置(2盘位NAS+2×8TB HDD)约3000元,按5年折旧计算,年均成本600元,仅为流媒体年均支出的1/3;

- 新增内容的边际成本趋近于零(硬盘单TB成本已降至200元以下),且硬件可复用为文件服务器、家庭云盘等场景,不存在“停止使用即归零”的沉没成本。 更关键的是“成本透明度”:你清楚每一分钱花在了存储容量、计算性能上,而非为平台的版权竞价、流量采购买单。

从存储到播放的全链路透明化:

- 内容存储:本地硬盘采用ZFS/Btrfs文件系统,支持快照(防止误删)、校验和(检测数据损坏),确保内容“一旦存入,永久可用”,不存在平台侧的“单方面下架”;

- 播放控制:使用MPV、VLC等开源播放器,支持自定义解码参数(如H.265 10bit硬解开关)、字幕样式(ASS特效全支持)、音频输出(源码透传至功放),摆脱平台对播放体验的强制锁定;

- 隐私保护:元数据(播放记录、收藏列表)存储在本地,无需担心平台通过观看数据推送广告或进行用户画像。

同时,搭建过程本身是一套完整的家庭服务器:

- 从硬盘分区到网络配置(静态IP、端口映射);

- 从Docker容器化部署(管理媒体服务器)到API调用(元数据刮削对接TMDB);

- 从自动化脚本(rclone同步资源)到权限管理(Samba共享设置)。 这些技能的迁移价值,远超过“看片”本身——当你能独立排查“局域网访问失败”“硬解卡顿”等问题时,已具备基础的服务器运维能力。

这是私人影视库搭建指南系列文章的第一篇,跟随我的私人影视库搭建指南,会让你从入门到精通实现影视自由。

本系列将按“轻量化→专业化→自动化”的路径,逐步拆解私人影视库的搭建逻辑。